關於人類抗衰老以及健康的科普知識。

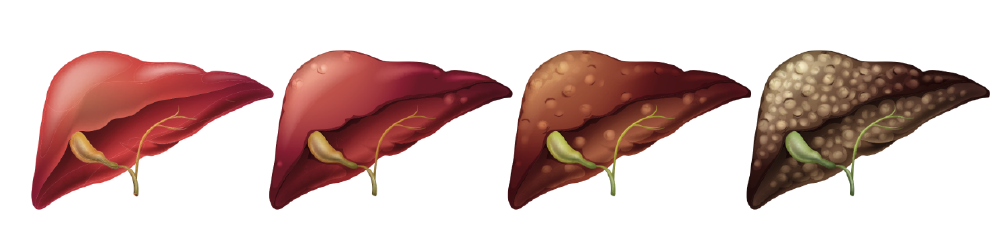

慢性肝病 (CLD) 是一種終末期疾病,除了感染、酒精中毒和非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 外,威爾遜氏病、血色病和原發性膽汁性肝硬化等疾病也會引發慢性肝病 [1]。雖然慢性肝病的發病機製非常複雜,但它也有一個逐步發展和進化的過程。從急性肝細胞損傷到細胞凋亡、再到壞死、炎症和不可逆纖維化,最終很可能導致癌症 [1]。

在實驗研究中,無論疾病病因如何,活性氧都是導致肝損傷發展成為嚴重疾病的常見誘因。研究表明,由於病毒性肝炎、非酒精性脂肪性肝炎、酒精中毒和銅、鐵的過度沉積導致的慢性肝病都有共同的發病機製,就是體內的活性氧增加和而抗氧化能力降低 [1]。身體內的氧化反應失衡會最終導致肝細胞增殖,並最終纖維化。

一項研究給患有 CCl4 誘導的肝纖維化的大鼠服用藍莓汁,發現轉錄因子、NF-E2 相關因子 2 (Nrf-2) 及其下遊靶標抗氧化酶 NADPH 醌氧化還原酶的表達增加 (Nqo1)。它們的增加對於肝星狀細胞的保護至關重要 [2]。在 CCl4 治療的小鼠中,服用藍莓汁的小鼠體內增加了抗氧化酶 SOD 和 GST 的水平。SOD和GST同時幫助抗氧化,調節代謝和細胞損傷的重要的酶。同時發現體內並丙二醛 (MDA) 的水平有所降低,丙二醛已被世界衛生組織國際癌症研究機構公布的致癌物清單分類為3類致癌物。在接受藍莓治療的大鼠中,透明質酸 (HA) 和丙氨酸氨基轉移酶 (ALT) 兩種急性肝細胞損傷標誌物的水平也顯著降低。該研究結果與之前的研究結果一致,後者發現藍莓汁增加了 Nrf-2、Nqo1 和 HO-1 的表達 [3]。

此外,用藍莓治療的大鼠的 CD3+ 和 CD4+ T 淋巴細胞的出現頻率也出現了增加,表明藍莓在小鼠體內具有一定免疫調節作用 [3]。綜上所述,服用了藍莓的汁小鼠體內的細胞損傷、炎症標誌物降低,抗氧化水平提升,免疫係統也有所改善。

另一項研究報告稱,在有肝損傷的大鼠中,會降低膽紅素和穀丙轉氨酶在血液中的水平 [4]。膽紅素和穀丙轉氨酶的升高都代表了一定程度的肝損傷。而接受藍莓汁的小鼠還表現出促炎細胞因子和腫瘤壞死因子 (TNF-) α 和 IL-1β 的水平降低,肝組織中 GSH 水平增加,這表明其體內產生抵抗有害炎症和抗氧化作用。

各種累積證據表明,紫檀芪補充劑通過改變各種抗氧化、抗炎和抗增殖機製來調節肝細胞功能,改善肝細胞障礙。

後續研究利用了 12-O-十四烷酰佛波醇 13-乙酸酯 (TPA-) 誘導的體外和體內轉移模型證明了紫檀芪的抗轉移作用 [61]。研究結果發現,紫檀芪在體外和體內均可以顯著抑製TPA誘導的血管內皮生長因子(VEGF)、表皮生長因子(EGF)和MMP活性,而且對齧齒類動物沒有產生顯著毒性。研究結果證明了紫檀芪作為抗轉移劑的潛力,未來的研究可能會評估紫檀芪的抗轉移特性對人類肝髒的影響。

總體而言,藍莓和紫檀芪對肝有一定抗炎、抗氧化作用。

參考文獻: 1. Parola M, Robino G. Oxidative stress-related molecules and liver fibrosis. Journal of Hepatology. 2001;35(2):297–306. [PubMed] [Google Scholar] 2. Wang YP, Cheng ML, Zhang BF, Mu M, Wu J. Effects of blueberry on hepatic fibrosis and transcription factor Nrf2 in rats. World Journal of Gastroenterology. 2010;16(21):2657–2663. [PMC free article][PubMed] [Google Scholar] 3. Wang YP, Cheng ML, Zhang BF, et al. Effect of blueberry on hepatic and immunological functions in mice. Hepatobiliary and Pancreatic Diseases International. 2010;9(2):164–168. [PubMed] [Google Scholar] 4. Osman N, Adawi D, Ahrné S, Jeppsson B, Molin G. Endotoxin- and d-galactosamine-induced liver injury improved by the administration of Lactobacillus, Bifidobacterium and blueberry. Digestive and Liver Disease. 2007;39(9):849–856. [PubMed] [Google Scholar]